En la presente entrada compartimos algunos fragmentos del

capítulo IV, "La gran invención griega", en referencia a la

democracia.

Un gran invento

¿Recuerdas el canto segundo de la Ilíada? Aquiles, el más

temible de los guerreros griegos, se enfada con Agamenón y abandona el combate:

¡largo combate, porque los griegos llevan ya diez años sitiando la bien

amurallada ciudad de Troya! Los diversos jefes de las tropas aqueas se reúnen

para discutir lo que deben hacer en la nueva situación que se les presenta:

¿abandonar el asedio y volver a casa? ¿Atacar a tumba abierta, aun sin contar

con la ayuda del enojado Aquiles? Cada una de las posturas tiene partidarios y

detractores. También entre los guerreros de la tropa se oyen voces

discrepantes, quizá incluso hay conatos de rebelión, como el encabezado por

Tersites, un simple hombre del pueblo que ya está harto de los abusos y

caprichos del rey Agamenón. Tersites es partidario de volver a Grecia y dejar

en el campo de batalla al orgulloso Agamenón, solo con todo su botín a las

puertas de Troya: ¡a ver cómo se las arregla sin ayuda, él que se considera tan

superior a todos los demás! Pero Ulises interviene y le hace callar sin

contemplaciones, a Tersites y a todos los restantes hombres del pueblo que

intentan meter baza en el debate de los reyes. ¡A callar, que no todo el mundo

puede ser rey! Los que han nacido para obedecer no deben entrometerse en las

deliberaciones de los que nacieron para mandar. Y el pobre Tersites (Homero

insiste mucho en que era muy feo y medio jorobado, para que sea más evidente

aún su atrevimiento al intentar dar lecciones a los más hermosos y fuertes de

los príncipes) termina llorando en un rincón, con un enorme chichón producido

por el porrazo que el rey Ulises le ha atizado con su cetro... Supongo que si

te digo que en esta escena de la Ilíada lo que en el fondo está contando Homero

son los albores de la democracia pensarás que te estoy tomando el pelo. Y sin

embargo me parece que es de eso precisamente de lo que se trata.

(...) Tu santa indignación (como la de quienes rechazan la

democracia de los atenienses porque tenían esclavos, tema del que luego

hablaremos) demuestra lo arraigado que tenemos ya el principio de que todos los

individuos deben tener por igual voz y voto en las cuestiones de organización

política, sea cual fuese su clase social, su familia, su sexo, etc... ¡Ah,

pero eso que te parece a ti tan evidente es una idea revolucionaria, nueva,

verdaderamente subversiva!

(...) Vamos a ver. No hay nada de evidente en eso de que los

hombres son iguales. Más bien todo lo contrario: ¡lo evidente es que los

hombres son radicalmente distintos unos de otros! Los hay cobardes y débiles,

fuertes y valientes, fuertes pero cobardes, débiles pero valientes, guapos,

feos, altos, bajos, rápidos, lentos, listos, bobos... por no hablar de que unos

son niños, otros adultos y otros viejos, o que unos son mujeres y los demás

hombres. De las diferencias de raza, lengua, cultura, etc., no hablaremos por

el momento para no liar las cosas demasiado desde el principio. Lo que quiero

señalarte es que lo que salta a la vista no es la igualdad entre los hombres,

sino su desigualdad (...)

Los hombres se hicieron desiguales no sólo por lo que eran,

sino también por lo que tenían. Y lo más importante: las desigualdades se

hicieron hereditarias. Los hijos de los reyes fueron reyes, los hijos de ricos

nacían también ya ricos y el que tenía padres esclavos no podía aspirar a nada

mejor que a la esclavitud. Quedó establecido que unos venían al mundo para

mandar y otros para obedecer (...)

Los griegos, por supuesto, se sometieron también en sus

comienzos a este mismo tipo de autoridades inapelables (...) Pero poco a

poco se les empezó a ocurrir una idea algo rara: los individuos se parecen

entre sí más allá de sus diferencias, porque todos hablan, todos pueden pensar

sobre lo que quieren o lo que les conviene, todos son capaces de inventar algo

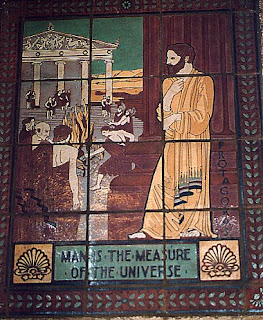

o de rechazar algo inventado por otro... (...) El nombre por el que ahora

conocemos ese invento griego, el más revolucionario políticamente hablando que

nunca se haya dado en la historia humana, es democracia.

La democracia Griega

La democracia griega estaba sometida al principio de

isonomía: es decir, las mismas leyes regían para todos, pobres o ricos, de

buena cuna o hijos de padres humildes, listos o tontos. Sobre todo, las leyes

eran inventadas por los mismos que debían someterse a ellas: había que tener

cuidado en la asamblea con no aprobar leyes malas, porque uno podría ser su

primera víctima... Nadie estaba en la ciudad por encima de la ley y la ley (la

misma ley) tenía que ser obedecida por todos. Pero la ley no provenía de nada

más elevado que los hombres, no era la orden irrevocable dada por los dioses o

los antepasados míticos, sino que la asamblea de los ciudadanos (todos ellos

políticos, es decir administradores de su polis) era su origen y por tanto

podía modificarla o abolirla si a la mayoría le parecía conveniente. Tan en

serio se tomaban los antiguos atenienses la igualdad política de los

ciudadanos, y tan convencidos estaban de que su obediencia se debía sólo a las

leyes y no a personas, por «especiales» que fuesen (no aceptaban especialistas

en mandar)... ¡que la mayoría de las magistraturas y otros cargos públicos de

la polis se decidían por sorteo! Como todos los ciudadanos eran iguales, como

ninguno podía negarse a cumplir sus obligaciones políticas con la comunidad

(todo el mundo participaba en las decisiones y podía llegar a ocupar puestos de

autoridad, pero era obligatorio decidir y mandar llegado el caso), echar a

suertes los cargos políticos parecía a los griegos la mejor de las soluciones.

¿Isonomía? ¿La misma ley para todos? ¿Igualdad política? Ya

te estoy oyendo protestar. ¡Cómo iba a ser verdadera esa igualdad, si tenían

esclavos! En efecto, los esclavos no participaban en la vida política griega.

Ni tampoco las mujeres (que, por cierto, tuvieron que esperar nada menos que

veintiséis siglos, hasta ayer como quien dice, para tener plenos derechos

políticos... salvo en los países islámicos, donde siguen esperando). Tienes

razón en tu protesta, pero no olvides que desde aquella lejana Grecia han

pasado muchos cientos de años y se han revisado muchas creencias. Los pioneros

atenienses nunca sostuvieron que todos los seres humanos tienen derechos

políticos iguales: lo que inventaron y establecieron es que todos los

ciudadanos atenienses tenían derechos políticos iguales. Y sabían que no todo

el mundo era ciudadano ateniense: había que ser varón, de cierta edad, no

esclavo, nacido en la polis, etc. Pero todos los que reunían esos requisitos

eran políticamente iguales. Te aseguro que el cambio de mentalidad ya es

bastante revolucionario para lo que entonces había en Persia, Egipto, China o

en el México de los aztecas (...)

En su más remoto origen, el método democrático a la griega

debió de parecerse bastante a reuniones de jefes heroicos como la que cuenta

Hornero en la Ilíada. Sólo los valientes (es decir, los que han probado que

valen) eran reconocidos como iguales por la asamblea de los mejores. Pero en

ese distinguido grupo el poder ya no viene de los cielos ni de la sangre o la

riqueza, sino que brota de la decisión unánime del conjunto. En los reinos como

el egipcio o el persa, el sistema político es algo parecido a una pirámide: el

faraón o el Gran Rey ocupan el vértice superior, debajo están los nobles, los

sacerdotes, los guerreros, los grandes comerciantes, etc. hasta llegar a la

base, ocupada por el pueblo llano. El poder se irradiaba desde arriba hacia

abajo, hasta llegar a los que recibían órdenes de todo el mundo y no podían

dárselas a nadie, los cuales eran precisamente la gran mayoría de la población.

En cambio, el poder político entre los griegos se parecía más bien a un

círculo: en la asamblea todos se sentaban equidistantes de un centro en donde

simbólicamente estaba el poder decisorio. Es

to mesón, decían ellos: o sea, en el medio. Cada cual podía tomar la

palabra y opinar, sosteniendo mientras tanto una especie de cetro que indicaba

su derecho a hablar sin ser interrumpido. En los otros reinos, los piramidales,

sólo el rey tenía cetro y poder decisorio; entre los griegos, el cetro era

rotatorio a lo largo de la asamblea circular y las decisiones se tomaban

después de haber oído a todo el que tenía algo que decir. Claro que ese círculo

democrático debió de ser bastante excluyente y aristocrático: ¡que se lo digan

al plebeyo Tersites, al que Ulises atizó con el cetro de la palabra en lugar de

concedérselo para que hablara! Pero después se fue haciendo más ancho, hasta

abarcar a la totalidad de los ciudadanos en la época clásica, más o menos hacia

el siglo V antes de Cristo. Por fin los Tersites de Atenas, es decir, los

artesanos, agricultores, comerciantes, etc., pudieron hacer oír su voz y

tuvieron voto junto al astuto Ulises o el feroz Agamenón.

Los problemas de la democracia

No voy a ocultarte que desde el comienzo la invención

democrática tuvo serios adversarios, tanto en lo teórico como en lo práctico.

La verdad es que la democracia se basa en una paradoja que resulta evidente a

poco que se reflexione sobre el asunto: todos conocemos más personas ignorantes

que sabias y más personas malas que buenas... luego es lógico suponer que la

decisión de la mayoría tendrá más de ignorancia y de maldad que de lo

contrario. Los enemigos de la democracia insistieron desde el primer momento en

que fiarse de los muchos es fiarse de los peores. Los más grandes filósofos de

Atenas, como Sócrates y su discípulo Platón, señalaron con agudeza que la gente

no suele tener más que conocimientos «de andar por casa», basados en

observaciones apresuradas de lo cotidiano y en lo que oyen decir a los demás

(...)

(...) La mayoría de los asuntos importantes de la comunidad,

como la economía o los proyectos militares, son difíciles de comprender para

los profanos: ¿cómo va a valer lo mismo la opinión del general y la del

carpintero cuando lo que se esté discutiendo sea la estrategia para defenderse

del enemigo? Además, la gente cambia de parecer cada dos por tres: hoy

aborrecen y se indignan contra la idea que les parecía estupenda ayer. A la

mayoría se la engaña con facilidad, cualquier sofista o demagogo que dice

palabras bonitas es más escuchado que la persona razonable que señala defectos

o problemas (...)

(...) Lo natural es que manden los más fuertes, los más

listos, los más ricos, los de mejor familia, los que piensan más profundamente

o han estudiado más, los más buenos, los más santos, los generosos, los que

tienen ideas geniales para salvar a los demás, los justos, los puros, los

astutos, los... los que quieras, ¡pero no todos!

Este sistema no garantiza más aciertos que los habituales

cuando manda uno sólo o unos pocos; ni tampoco mejores leyes, ni mayor honradez

pública, ni siquiera más prosperidad. Lo único garantizado es que habrá más

conflictos y menos tranquilidad (...)